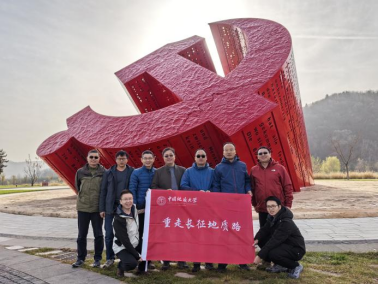

为深化党史学习教育,弘扬延安精神,同时提升专业实践教学水平,91短视频 构造地质与地球动力学系党支部于2025年11月7日至10日赴陕西延安、榆林两地,开展了为期四天的党史学习与备课活动。本次活动将红色教育与地质考察深度融合,重温革命岁月,探寻地球科学印记。

红色洗礼:参观宝塔山、杨家岭与延安革命纪念馆

11月8-9日,团队先后参观了延安革命纪念馆、南泥湾革命老区和杨家岭革命旧址。

在延安革命纪念馆,大量珍贵的文物和历史照片,系统展现了延安时期党和军队由小到大、由弱到强的光辉历程,生动诠释了“实事求是”思想路线的伟大力量。教师团队驻足聆听红色革命故事,感受老一辈革命家在艰苦环境中坚持真理、开拓创新的精神风貌,一致认为,延安精神不仅是党的宝贵财富,也是我们今天攻坚克难、治学育人的强大精神动力。

在杨家岭的窑洞里,毛泽东等老一辈革命家曾在油灯下运筹帷幄,撰写了《在延安文艺座谈会上的讲话》等光辉著作,让大家切身感受到了“自力更生、艰苦奋斗”的创业精神。站在中央大礼堂前,“七大”会场的简朴与庄严,让教师团队深刻体会到“全心全意为人民服务”的根本宗旨是如何被确立、被弘扬。

教师团队前往南泥湾革命老区

教师团队参观延安革命纪念馆

教师团队聆听讲解员介绍

地质课堂:从清凉山到红石峡,解读亿年沉积

在红色学习之余,教师们深入野外一线,开展实地教学与备课活动。

11月8日,在延安清凉山,教师团队观察了中侏罗世延安组的灰白色—黄灰色砂岩地层。该套地层是华北地区重要的含煤地层之一,形成于约1.74亿至1.64亿年前的河流—湖泊三角洲环境。厚层砂岩中发育典型的楔状、槽状交错层理,记录了古河流的迁移与沉积过程。教师们现场讨论了砂岩的成因、结构及其在油气储层与革命历史中的双重意义。

11月9日上午,团队抵达晋陕交界的黄河壶口瀑布。通过观察与现场讲解,教师们分析了瀑布的形成机制:地壳抬升为河流下切提供动力,软硬相间的岩性差异导致强烈的差异侵蚀,坚硬的厚层长石砂岩构成瀑壁,下部松软的泥岩被掏蚀,促使瀑布持续溯源后退。这一过程生动展示了构造运动与地表侵蚀的相互作用,是构造—沉积—地貌耦合研究的经典案例。

11月10日上午,在榆林红石峡,团队考察了早白垩世宜君组的红色砂岩。其鲜艳的红色源于干旱氧化环境下铁质的高度氧化,发育典型的交错层理。与延安组相比,红石峡地层展现了从侏罗纪湿润气候向白垩纪干旱气候的显著转变,成为解读鄂尔多斯盆地古环境变迁的“天然教科书”。

教师团队观察沉积构造

交错层理

总结与展望:让延安精神在新时代地质事业中焕发光芒

11月10日下午,团队满载而归。

教师团队将延安的红色印记与地质的古老篇章共同珍藏于心。大家纷纷表示,作为新时代的地质教育工作者,要将“坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神”为核心的延安精神,融入日常教学、科研和管理工作之中。要以更加坚定的理想信念、更加务实的科学态度、更加昂扬的奋斗姿态,投身于地球科学研究和人才培养事业,为谱写91短视频 发展新篇章、服务国家战略需求作出更大贡献。

此次延安-榆林之行,不仅是一次深刻的党性教育,也是一次扎实的野外备课。教师团队将延安精神内化于心、外化于行,同时在实地考察中积累了丰富的教学素材,深化了对华北中生代地层、沉积构造与古环境演变的理解。大家纷纷表示,要将此次所学所感融入课堂教学与科研实践,推动党建与业务深度融合,为培养更多具有家国情怀与科学精神的地质人才贡献力量。